Klaus Zyciora, (bis Ende 2022) Leiter Volkswagen Konzern Design, mit dem Phaeton, gefertigt von 2001 bis 2016 in der Gläsernen Manufaktur.

Zwei Jahrzehnte nach ihrer Markteinführung 2002 bleibt die Luxuslimousine Phaeton für Klaus Zyciora, Leiter Volkswagen Konzern Design (Anm d. Red: bis Ende 2022), in besonderer Erinnerung. Der enorme Aufwand war für alle beteiligten Entwickler bei Volkswagen außergewöhnlich. Seinerzeit verantwortete Zyciora (damals noch Bischoff) das Interieur-Design der neuen Limousine. „Unter Ferdinand Piëch sollte Volkswagen bei Raumangebot und Materialität in einem der anspruchsvollsten Fahrzeugsegmente neue Maßstäbe setzen“, erinnert er sich.

Zyciora machte sich Ende der Neunziger mit seinem Team an die Arbeit und erschuf das bis heute aufwendigste und teuerste Interieur-Mock-up (Entwicklungsmodell) in der Geschichte von Volkswagen. „Es kam einem funktionsfähigen Modell des gesamten Autos sehr nahe“, erklärt Zyciora. Nach reichlich Feinarbeit gab der damalige Volkswagen Chef Piëch im dritten Anlauf sein Okay. Der kurze Kommentar „Jetzt ist sche!“ des ehrgeizigen Ingenieurs kam einem Ritterschlag für Designer Zyciora gleich.

Luxus in neuen Dimensionen

Am Anfang stand die Frage: Was kann eine Marke nach oben hin abrunden? Das neue Volkswagen Flaggschiff sollte Kraft und Selbstbewusstsein signalisieren. Der Modellname „Phaeton“ stammt aus der griechischen Mythologie, bedeutet „der Strahlende“ – und war bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts als Bezeichnung für offene Repräsentationsfahrzeuge geläufig.

Maßstab für die 5.055 Millimeter lange und 1.903 Millimeter breite Limousine (langer Radstand 5.175 Millimeter Länge) waren die etablierten Mitbewerber. Für den Volkswagen Phaeton stand jedoch fest, dass er stets ein paar Prozentpunkte drauflegen sollte. Interne Dokumente forderten „eine technische Substanz, die in der Luxusklasse neue Maßstäbe setzt“ sowie hervorragende Komfortmaße auf allen Sitzplätzen.

Als rollendes Technologie-Schaufenster der Marke Volkswagen sollte der Phaeton den aktuellen Stand der Ingenieurskunst auf der Straße erfahrbar machen und mit mehr Liebe zum Detail und innovativerer Technik glänzen. Anspruch war es, das beste technische Gesamtkonzept, konkurrenzlose Serienausstattung und höchste Qualitätsanmutung zu bieten. Und tatsächlich zogen die Ingenieure von Volkswagen erfolgreich alle Register.

Wegweisende Architektur: Seine Karosseriestruktur teilte sich der Phaeton mit einzelnen Modellen der Volkswagen Konzernmarke Bentley.

In der Produktion wurden neueste Fügeverfahren wie Laserschweißen und Strukturklebungen eingesetzt. Ergebnis war eine extreme Verwindungssteifigkeit der Karosserie, die etwa 30 Prozent über der zeitgenössischer Mitbewerber lag und zu einem exzellenten Schwingungsverhalten führte. Türen und Hauben wurden aus Aluminium, Stoßfänger und vordere Kotflügel aus dauerhaft formstabilem Kunststoff gefertigt.

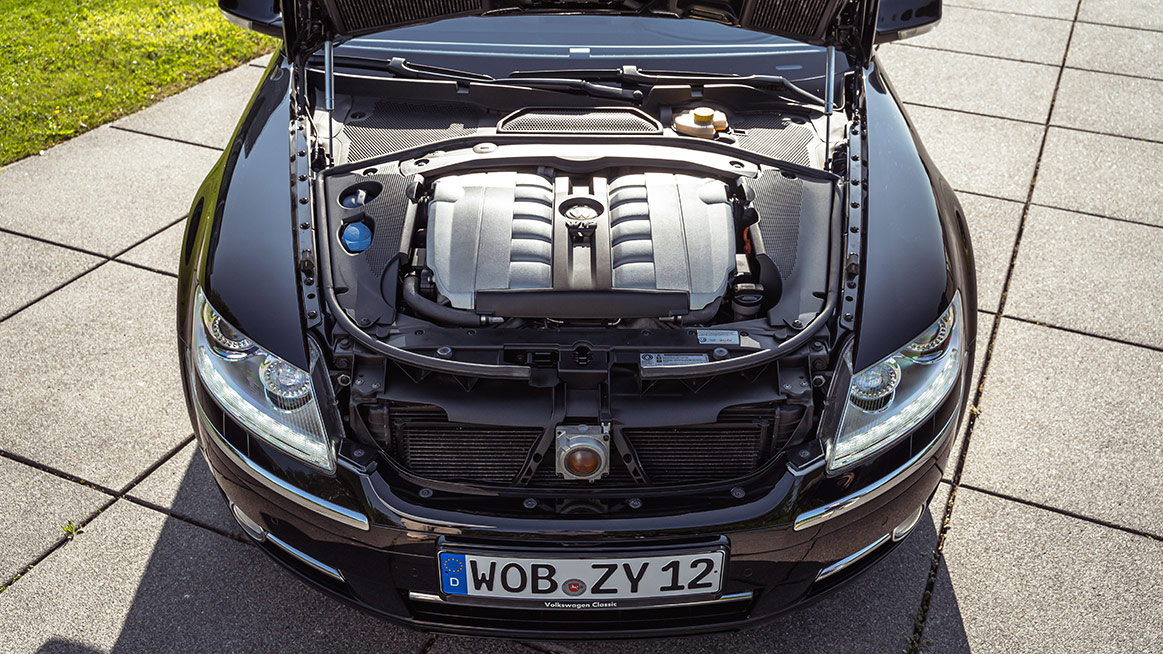

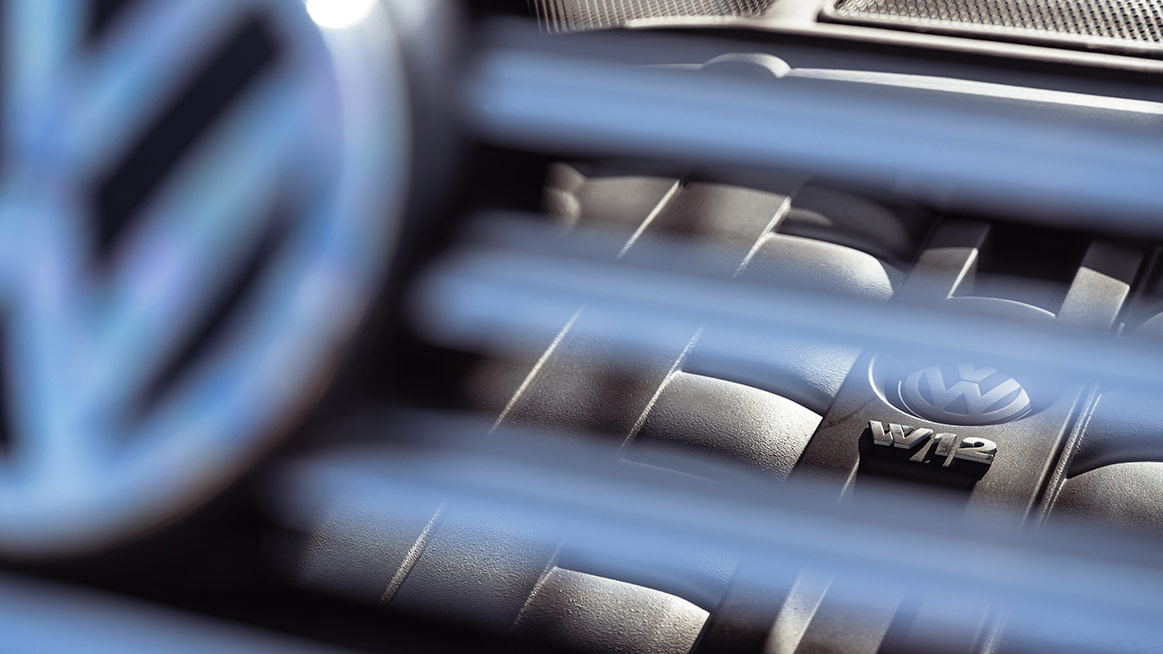

Als rollendes Technologie-Schaufenster der Marke sollte der VW Phaeton den aktuellen Stand der Volkswagen Ingenieurskunst erfahrbar machen. Dieses Exemplar ist ein Phaeton W12 aus der Sammlung von Volkswagen Classic.

Klaus Zyciora, zum Zeitpunkt der Produktion im Sommer 2022 Leiter des Volkswagen Konzern Designs, verantwortete vor über 20 Jahren (damals noch Bischoff) das Interieur-Design der neuen Limousine VW Phaeton.

30 Prozent steifer als die Mitbewerber, Türen und Hauben aus Aluminium, Stoßfänger und vordere Kotflügel aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff.

Als Zwölfzylinder-Version leistete der Volkswagen Phaeton bis zu 331 kW (450 PS) und beeindruckte mit überragenden Fahrleistungen sowie großartiger Laufkultur.

Eine pfeilförmig konturierte Haube, ein weit nach unten reichender Chromgrill und nicht zuletzt die ausdrucksstarken Scheinwerfer zeugen von einem starken Charakter.

Bei der Materialauswahl und der Verarbeitung setzte der weitgehend in Handarbeit montierte VW Phaeton Maßstäbe.

Die Gläserne Manufaktur in Dresden wurde als Automobil-Manufaktur für die Fertigung des Phaeton errichtet. Nach dem Auslaufen der Luxuslimousine wurde hier der e-Golf produziert. Anschließend wurde die Manufaktur zum Fertigungsort für Volkswagen ID. Modelle umgewidmet.

Die Fertigung des Volkswagen Phaeton in der Gläsernen Manufaktur in Dresden endete am 18. März 2016. Heute ist Dresden einer der Volkswagen Standorte, an denen der ID.3 montiert wird. Konzerndesignchef Klaus Zyciora ist mit beiden Modellen eng verbunden.

(ID.3 1st – Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,6–13,1 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 0; Effizienzklasse: A+)

Gutes Design verbindet – wie die gepfeilte A-Säule und ein streng grafischer Frontaufbau einen ID.3 und Phaeton.

(ID.3 1st – Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,6–13,1 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 0; Effizienzklasse: A+)

Mehrere Designdetails haben bis heute Gültigkeit. Sie gelten selbst für die jungen ID. Modelle und sorgen für Markenzugehörigkeit.

(ID.3 1st – Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,6–13,1 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 0; Effizienzklasse: A+)

Die Gläserne Manufaktur steht heute ganz im Zeichen der Elektromobilität. Die Architektur beeindruckt Klaus Zyciora bis heute.

Im Design-Studio zeigt Klaus Zyciora den Prototypen der nie in Serie gefertigten zweiten Phaeton Generation.

Der Phaeton II war unter der Federführung von Klaus Zyciora 2014 bereits fertig gestaltet.

Der Phaeton II wirkt selbst acht Jahre später erstaunlich aktuell.

Die zweite Generation auf der MLB-Plattform ging nie in Serie. Ein Strategiewechsel der Marke und ein verstärkter Fokus auf das Thema Elektromobilität läuteten noch vor dem Serienstart das Ende ein.

Das Innovision-Cockpit mit digitalen Instrumenten und neuartigen Oberflächen fand seinen Weg in die dritte Touareg Generation.

„Der Aufwand war nicht umsonst. Der Phaeton gab Volkswagen einen wichtigen Innovations- und Imageschub.“

Weitere Impressionen vom Volkswagen Phaeton I, der im Jahr 2022 sein 20-jähriges Jubiläum begeht.

Maximales Wohlbefinden

Als klassische Chauffeurslimousine setzt der Fond des Phaeton Maßstäbe beim Reisekomfort.

Nicht nur die serienmäßige Airmotion-Luftfederung mit Niveauregulierung und kontinuierlicher elektronischer Dämpferregelung setzte Maßstäbe. Licht-Highlights waren Bi-Xenonlicht und anfänglich ein selbstleuchtendes Kennzeichen. Innovativ war die zugfreie Vierzonen-Klimaautomatik. Das Lastenheft forderte, dass ein Phaeton bei einer Außentemperatur von 50 Grad Celsius 24 Stunden lang mit 300 Kilometer pro Stunde fahren könne, ohne dass die Innentemperatur auf über 22 Grad Celsius ansteigt.

Seinen noch immer mustergültigen Fahrkomfort beweist ein Phaeton aus der Sammlung von Volkswagen Classic bei einer Sitzprobe nebst Probefahrt mit Klaus Zyciora in und um Dresden. Fünf-Sterne-Feeling stellt sich im optimal schallisolierten Innenraum auf den 18-Wege-Sitzen mit Sitzheizung und Sitzlüftung ein. Von artifizieller Eleganz waren – und sind es noch – Details wie die hydraulischen Heckklappenöffner aus poliertem Aluminium, die reichlich verarbeiteten Edelhölzer und die Instrumentenabdeckungen aus Echtglas. Als Chauffeurslimousine wirkt die viersitzige Ausführung mit elektrisch einstellbaren 10-Wege-Einzelsitzen im Fond konsequent. Dicke Nappalederpolster vom Typ „Sensitive“ erzeugen eine gediegene Clubatmosphäre. Im Fond des ehemaligen Vorstandsfahrzeugs lässt Klaus Zyciora den Phaeton auf sich wirken: „Der Phaeton ist immer ein wirklich sehr schöner und hochwertiger Wagen“.

Wertvoller Impulsgeber

Volle Kraft voraus: Antriebstechnisch setzte Volkswagen auf Kraft und Laufkultur. Bis auf den anfangs verfügbaren V6-Benziner (177 kW/241 PS; 315 Nm) wurden alle Versionen mit 4MOTION-Allradantrieb ausgeliefert. Monumental wirkte der 5.0-V10-TDI-Motor: 230 Kilowatt (313 PS) Leistung und ein elektronisch auf 750 Newtonmeter begrenztes Drehmoment bot zuvor kein anderer Pkw-Diesel.

Nochmals prestigeträchtiger war der sechs Liter große Zwölfzylinder-Benziner: Als W12 fuhr der Phaeton zunächst mit 309 kW (420 PS) und 550 Nm, später mit 331 kW (450 PS) und 560 Nm maximalem Drehmoment vor. Einzigartig war das Hochgeschwindigkeitskonzept: Der Phaeton war in allen Details auf eine Höchstgeschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde ausgelegt. Dadurch stellt sich heute noch ein außergewöhnliches Gefühl von Solidität und Sicherheit ein.

Mit über 100 Patenten war die Limousine ein starker Innovationsmotor für die gesamte Marke und ermöglichte die Erschließung neuer Marktsegmente für Volkswagen. Viele der Hightech-Lösungen blieben kein Privileg der Luxusklasse. Volkswagen transferierte zahlreiche Entwicklungen in andere Baureihen. Dies gilt insbesondere für die Komfortelektronik, das Anzeige- und Bedienkonzept, aber auch für die im Zuge der großen Produktpflegen eingeführten Innovationen wie den radarbasierten Abstandstempomaten, den Spurassistenten, die Schildererkennung und das LED-Licht.

Ausgezeichnetes Design

2003 wurde der Phaeton mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Darauf war Klaus Zyciora damals besonders stolz: „Die Gestaltung des Phaeton folgt keinen Vorbildern. In den Formen der Limousine spiegeln sich Avantgarde, Kraft und Eleganz wider. Unserem Team gelang mit dem Phaeton ein extrem eigenständiges und zeitgemäßes Oberklasse-Automobil.“

Wieso hat sich das Design des Phaeton so gut gehalten? Zyciora lüftet das Geheimnis: „Es sind die klaren Formen. Diese stehen für Nachhaltigkeit in der Gestaltung. Die große Kunst ist es, gleichzeitig die emotionale Seite zum Klingen zu bringen.“ Eine pfeilförmig konturierte Haube, ein weit nach unten reichender Chromgrill und nicht zuletzt die ausdrucksstarken Scheinwerfer zeugen von einem starken Charakter. Der Kühlergrill wirkt organisch mit der Motorhaube verwachsen. Die Haubenfuge zieht sich logisch vom Grill zur A-Säule, sodass die formale Einheit zusätzlich unterstrichen wird. Eine coupéartige C-Säule macht den Phaeton wiederum auch von der Seite einzigartig. Dass die LED-Rückleuchten bei Nacht nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sondern auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem damaligen Bugatti-Supersportwagen aufweisen? Zyciora merkt mit einem Augenzwinkern an: „kein Zufall“.

Made in Dresden

Klaus Zyciora setzt auf hochwertiges Markendesign; hier mit VW Phaeton W12 und VW ID.3. (ID.3 1st – Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,6–13,1 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 0; Effizienzklasse: A+)

Im Hier und Heute kann der Designer mehrere Designdetails zeigen, die bis heute Gültigkeit haben. Sie gelten selbst für die jungen ID. Modelle und sorgen für Markenzugehörigkeit: „Zuallererst die dynamischen Proportionen mit markentypisch starker Schulter. Und die gepfeilte A-Säule, die im Innenraum umlaufenden Zierleisten und der streng grafische Aufbau der Front“.

Für die Montage sollte das Beste eben gut genug sein. Im Herzen der sächsischen Elbmetropole Dresden realisierte man zusammen mit dem Architekturbüro Henn-Architekten die „Gläserne Manufaktur“. 27.500 Quadratmeter Glas und reichlich Parkett machten die Manufakturproduktion zu einem Ereignis. Am 11. Dezember 2001 gestartet, endete am 18. März 2016 in der Gläsernen Manufaktur die Produktion des Volkswagen Phaeton nach 15 Jahren und 84.235 Exemplaren.

Die Gläserne Manufaktur in Dresden ist heute „Home of ID.“ – mit Erlebniswelt rund um Elektromobilität, Fahrzeugabholung elektrischer Volkswagen sowie seit dem 29. Januar 2021 auch als ein Fertigungsstandort des VW ID.3.

Der Strahlende zum Zweiten

Fertig ausgearbeitet, blieb es jedoch beim Prototyp des Phaeton D2, den Klaus Zyciora im Designstudio in Wolfsburg zeigt. Der VW Phaeton II ging nie in Serie.

Der Nachfolger, die zweite Generation des Phaeton (D2), war 2014 auf der MLB-Plattform unter der Federführung von Klaus Zyciora bereits fertig gestaltet und wirkt selbst acht Jahre nach dem Freeze erstaunlich aktuell. Der Prototyp wäre, nicht zuletzt aufgrund seines innovativen Bedienkonzepts, ein würdiger Nachfolger der Volkswagen Luxuslimousine geworden. Doch ein Strategiewechsel der Marke und ein verstärkter Fokus auf das Thema Elektromobilität läuteten noch vor dem Serienstart das Ende ein. Immerhin: Das Innovision-Cockpit mit digitalen Instrumenten und neuartigen Oberflächen fand seinen Weg in die dritte Touareg Generation. Es wertet das große Volkswagen Luxus-Allradmodell auf.

Designer Zyciora zieht ein versöhnliches Projekt-Resümee: „Der Aufwand war nicht umsonst. Der Phaeton gab Volkswagen einen wichtigen Innovations- und Imageschub, insbesondere global betrachtet. Und der Touareg profitiert davon noch heute.“