Klappe, die zweite

1967 startet die zweite Generation des Transporters (T2a). Der neue Transporter ist ein Stück gewachsen, hat jetzt große Fensterflächen und eine einteilige Windschutzscheibe, serienmäßig eine Schiebetür und ein deutlich verbessertes Fahrwerk mit Kugelgelenk-Vorderachse und Schräglenker-Hinterachse, erkennbar an der Radstellung: Die Hinterräder des T2 behalten nun unter allen Fahrbedingungen ihren leicht negativen Sturz. Unverändert sitzt im Heck ein luftgekühlter Boxermotor, doch er benötigt inzwischen weniger Platz. Im Laufe seiner Karriere wird dieser Transporter deutlich an Statur gewinnen. Die Motorleistung steigt bis auf 51 kW (70 PS), immer flachere Motoren vergrößern den Laderaum, erstmals gibt es auf Wunsch ein Automatikgetriebe.

Wesentliche Sicherheitsfeatures kommen hinzu: Mit Hinblick auf amerikanische Anforderungen ist der Transporter enorm crashsicher. „Alle Sitze lassen sich mit Hüftgurten ausstatten. Die Fahrerraumsitze und die außen liegenden Sitzplätze des Fahrgastraumes können auch wahlweise mit Schulter- oder kombinierten Hüft-Schultergurten versehen werden", empfiehlt die erste Betriebsanleitung von 1967.

Mit seiner aufwendigen Technik und besonderen Sicherheitsvorsorge unterscheidet sich der Transporter 2 deutlich von anderen Nutzfahrzeugen seiner Zeit. Mehr denn je ist er nicht nur Transporter, sondern auch Großraumlimousine. Nicht umsonst tragen die fein hergerichteten Busvarianten zunächst die Bezeichnung Clipper. „Neuer Volkswagen Transporter – wie ein Pkw", so titelt eine Pressemitteilung von Volkswagen. Den Wunschtraum vieler Hobby- und Naturfreunde, ein Campingwagen zu erschwinglichem Preis, erfüllt das Volkswagenwerk zusammen mit der Firma Westfalia und anderen Einrichtern von Motorcaravanern. Die mobile Einzimmerwohnung kann man entweder schlüsselfertig bekommen oder den Ausbau des Busses zum Campingwagen mit Montage-Einrichtungssätzen selbst übernehmen.

T2 „Bulli“ Steckbrief

-

Fahrzeugdaten

T2 / Werkscode: Typ 2 Transporter 2

Modellvarianten / Bauzeit: T2 1.6: 1967–1979 T2 1.7: 1971–1973 T2 1.8: 1973–1975 T2 1.9: 1975–1979 Motor: Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt Einbaulage Motor: hinten, längs Antrieb: Heck Radstand (mm): 2.400 Länge / Breite / Höhe (mm): 4.420 / 1.765 / 1.960 4.505 / 1.720 / 1.960 (ab 1976) -

Motorversionen

T2 / Werkscode: Typ 2 Transporter 2

Typ Hubraum (ccm) Leistung (kW / PS bei U/min) max. Drehmoment (Nm bei U/min) 1.6

1.584 35 / 47 / 4.000 104 / 2.200 37 / 50 / 4.000 (ab 1970) 106 / 2.800 (ab 1970) 1.7 1.679 49 / 66 / 4.800 114 / 3.200 46 / 62 / 4.200 (mit 3-Gang-Automatik) 116 / 3.200 (mit 3-Gang-Automatik) 1.8 1.795 50 / 68 / 4.300 130 / 3.200 1.9 1.970 51 / 70 / 4.200 141 / 2.800

T2 „Bulli“ Varianten & Highlights

Der T2 wird 1967 im Vergleich zum Vorgänger sehr großzügig überarbeitet.

Auch für den T2 sind diverse Campingausstattungen von Westfalia im Angebot.

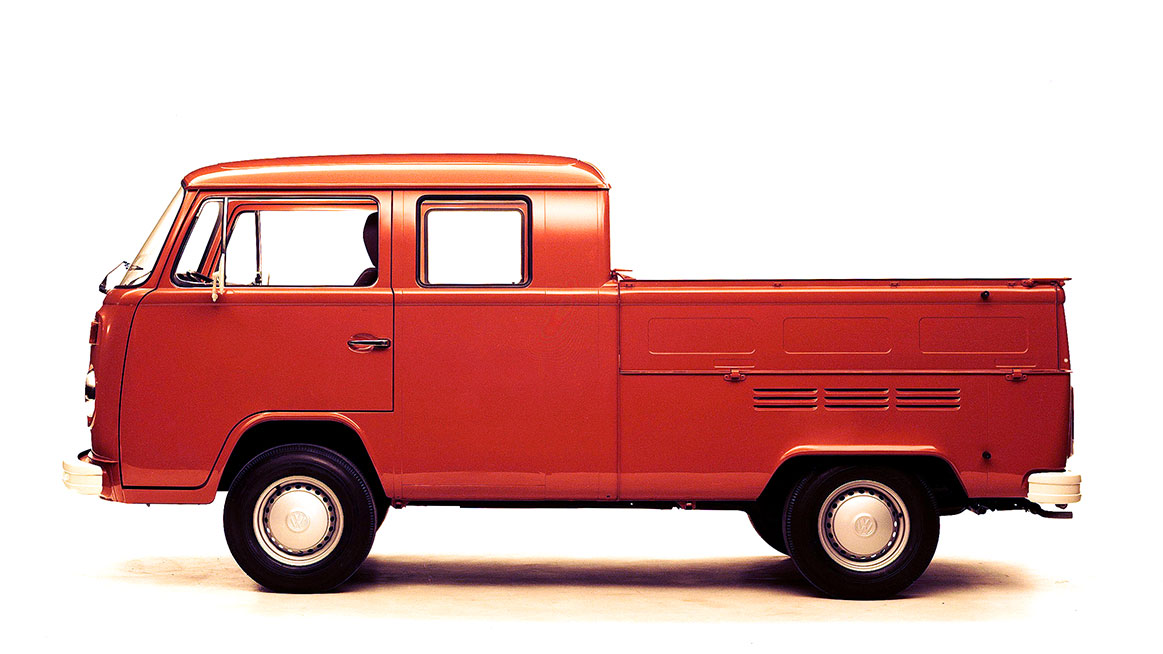

Die Doppelkabine („Doka“) bietet eine optimale Kombination aus Nutzfläche und Fahrgastraum. Hier als modellgepflegter T2b.

Der T2b unterscheidet sich vom T2a durch die hochgelegten Blinker vorne und kastenförmige Stoßfänger. Bereits mit der Modellpflege 1971 werden die höheren, rechteckigen Heckleuchten, größere Lufteinlässe und ausgestellte Radläufe hinten eingeführt.

In bester Tradition gibt es auch vom T2b ein so genanntes „Sondermodell“ mit höherwertiger Ausstattung und Platz für bis zu neun Passagiere.

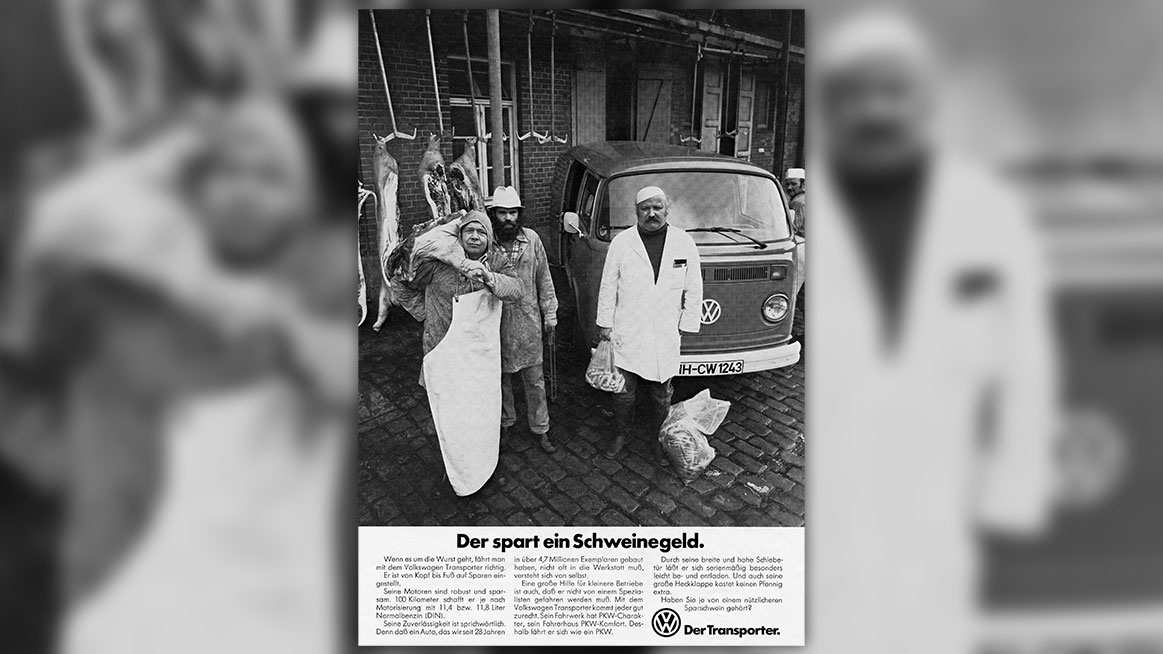

Von Familie bis Firma: Der Transporter der zweiten Generation ist in seiner Vielfalt einer echter Allrounder für alle Lebenslagen, wie auch das Bild von 1978 zeigt.

T2 „Bulli“ Modellpflege

-

1968: Hoch hinaus

Einführung einer Variante mit Hochdach aus Kunststoff.

-

1969: Mehr Sicherheit

Ein optionaler Bremskraftverstärker mindert den Pedaldruck. Für besseren Durchblick sorgen Heckscheibenheizung und eine bessere Frontscheibenbelüftung. Eine Sicherheitslenksäule mit Sollbruchstelle schützt den Fahrer im Falle eines Unfalls.

-

1970: Mit Scheibenbremsen

Neukonstruktion des Vorderachskörpers für das kommende Modelljahr. Umstellung auf Scheibenbremse vorne und größere Bremstrommeln hinten. Die Motorleistung steigt auf 50 PS durch den Einsatz des 1.600-ccm-Doppelkanal-Triebwerks. Der Motorölkühler wird nun im Gebläsekasten mit Luft versorgt, um die thermische Belastung des dritten Zylinders zu reduzieren. Räder und Felgen werden breiter, dementsprechend auch die hinteren Radausschnitte und die Reserveradwanne.

-

1971: Vorbote T2b

Für knapp ein Jahr (August 1971 bis Juli 1972) erhält der T2a bereits einige Merkmale des zukünftigen Modells T2b: u. a. höhere Rückleuchten und größere seitliche Lufteinlässe am Heck. Außerdem wird nun als Alternative der sogenannte Flachmotor mit 1,7 Liter Hubraum und 66 PS aus dem T4 Typ 411 angeboten. Sein Erkennungszeichen ist neben dem deutlich weicheren Laufgeräusch das Auspuffendrohr auf der rechten Seite. Diese Transplantation erfordert einige Änderungen im Motorraum, u. a. eine Zugangsklappe im Kofferraum.

-

1972: Sicherer und innovativ

Im Rahmen einer großen Modellpflege zum Modell T2b wird die Technik grundlegend überarbeitet. Unter anderem wird der Rahmen verstärkt. Außerdem sind Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen serienmäßig. Optisch auffälligste Merkmale sind die geänderte Front mit den rechteckigen, in den Lufteinlassgrill integrierten Blinkern und den größeren Stoßfängern vorn mit Deformationselementen. In Verbindung mit dem großen Motor ist jetzt eine Getriebeautomatik lieferbar, zudem wird die servolose Lenkung überarbeitet, die nun 20 Prozent weniger manuellen Kraftaufwand erfordert. Anlässlich des Symposions „Elektrischer Straßenverkehr“ stellt Volkswagen erstmals den Prototyp eines Pritschenwagens mit Elektromotor vor.

-

1973: Noch haltbarer

Die 1,6-Liter-Version profitiert von gezielten Maßnahmen zur Erhöhung der Dauerhaltbarkeit des Motors im Bereich des Zylinderkopfs. Die Bremsanlage wird nochmals optimiert – dickere Bremsscheiben, größere Radbremszylinder und lastabhängiger Bremskraftregler.

-

1974: Neuer Motor

Der Hubraum des Flachmotors wird auf 1,8 Liter vergrößert, die Leistung steigt auf 68 PS.

-

1975: Mehr Hubraum

Erneut wächst der Hubraum des Flachmotors, diesmal auf knapp zwei Liter (70 PS). Auch der Kombi verträgt dank verstärktem Chassis nun eine Nutzlast von 1,2 Tonnen.

-

1976: Jetzt auch in kalt

Ausdifferenzierung des Programms: acht Grundmodelle und 17 Spezialausführungen, darunter auch der Campingbus mit 2 Liter Hubraum und optionaler Getriebeautomatik. Erstmalig ist eine Klimaanlage lieferbar.

-

1977: Neue Campingbusse

Westfalia liefert den Campingbus „Berlin“ aus. „Helsinki“ und der Bausatz „Mosaik“ folgen.

-

1978: Der Silberbus kommt

Das Traummodell dieser Tage: Der „Silberbus“ oder auch „Silberfisch“, ein in Silbermetallic lackierter Volkswagen Bus mit Vollausstattung, bietet 70 PS, ein großes Schiebedach und eine dunkelblaue Velours-Ausstattung. Nachdem in den 70ern an einem Allradantriebskonzept gefeilt wurde, kommt es 1978 zum Bau von fünf Versuchsfahrzeugen auf T2-Basis mit zuschaltbarem Frontantrieb. Durch die bisherige Konzentration auf Motor und Antrieb im Fahrzeugheck sind entsprechende Änderungen an Bodengruppe und Vorderachse notwendig.

-

1979: T2-Produktion in Hannover endet

Am 31. Oktober 1979 endet die Produktion des T2 in Hannover. Der T2 wird in Brasilien mit luftgekühltem Heckmotor und G-Kat weitergebaut: unter Verwendung von T2b-Bauteilen (Blinker und Rückleuchten) sowie den Stoßstangen vom T2a.

-

1980: T2 wird Brasilianer

Der T2 wird in Brasilien weitergebaut. Im Laufe der Jahre erfolgen diverse Verbesserungen und Modernisierungen – sei es an Technik oder Karosserie.

-

2006: Überarbeitetes Modell

Seit 2006 wird der T2 in Brasilien mit einem wassergekühlten 1,4-Liter-Motor mit 80 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h angeboten. Äußerlich unterscheidet sich die brasilianische Ausführung unter anderem durch das kantigere Dach, die Stoßfänger und den Kühlergrill aus schwarzem Kunststoff.

T2 „Bulli“ Werbeanzeigen